《 目 次 》

高次脳機能障害とは、脳への損傷を受けた以降に記憶や日常生活が障害を受け、社会活動などができなくなった状態を意味する表現です。

ただ一言で高次脳機能障害といっても、その内容や程度はさまざまです。

そこで全ての人が共通した認識で高次脳機能障害について考え、対応することができるように診断基準が設けられています。

今回は、この高次脳機能障害の診断基準について詳しくご紹介いたします。

高次脳機能障害の診断基準が生まれた経緯

高次脳機能障害の診断基準は、厚生労働省が主導する高次脳機能障害支援モデル事業のなかで生まれています。

この支援事業は、2001年から3年にわたり、高次脳機能障害を持つ人に対して包括的な医療や福祉のサービスを提供できるようにすることを目的に実施されています。

その目的を達成するため、多くの医療職の人々や行政関係者と協議する必要がありました。

そこで共通の理解で協議ができるようにするため、診断基準を作成する必要があったのです。

高次脳機能障害の診断基準

では高次脳機能障害の診断基準について、詳しくみていきましょう。

診断基準は、大きく分けると主要症状、検査所見、除外項目、診断の4つの項目に分類されます。

ここでは、この4項目にしたがって解説します。

主要症状

主要症状は、大きく分けると2つの項目から成り立っています。

まずは「脳の器質的病変の原因となる事故による受傷や疾病の発症の事実が確認されている」ことです。

つまり脳機能が障害されるきっかけとなった事故や病気が分かっている、ということです。

また「現在、日常生活または社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害である」も挙げられています。

つまり脳が果たしている認知などの機能が障害されていることが原因で、社会生活が障害されていることです。

このうち記憶障害とは、脳への障害が発生したときよりも昔、および発生時以降の出来事や学習したことが思い出せなくなる前向性および逆向性の健忘が認められます。

その程度は、複雑なものまで部分的に覚えている軽度なものから、ほぼ全てを思い出せない重度なものまで様々です。

また実際に体験したことのない出来事を誤認して思い出す「作話」などの症状が認められることもあります。

注意障害には、対象とするものや業務に注意を継続して向けることに困難を感じる集中困難や損傷を受けた脳の反対側の空間を認識せず見落としてしまう半側空間無視があります。

遂行機能障害とは、目的とする行動や計画がうまくできない状態です。

行動のゴールを設定できない、設定する前に行動を始めてしまう、行動を始めて継続できないなど、いくつかの段階で困難を生じます。

また行動をコントロールすることも困難なため、同じ失敗を繰り返すこともあります。

社会的行動障害では、意欲や自発的な活動の低下、感情のコントロールがうまくできない、そのために対人関係をうまく築くことができなくなることもあります。

検査所見

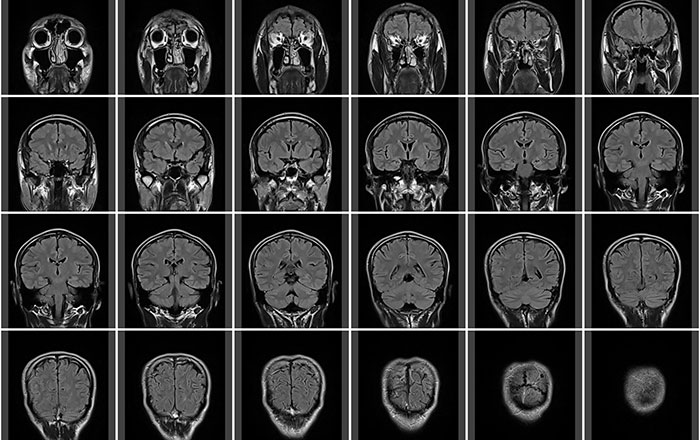

主にMRI、CT、脳波などの検査結果から、脳機能障害の原因と考えられる脳病変の存在が確認されることを意味します。

専門性が高い内容ですので詳細は割愛しますが、脳のなかでも認知能力に関係していると言われている前頭葉に病変が認められることや脳全体に広範囲に脳損傷の痕跡が認められることなどが特徴です。

除外項目

除外項目とは、高次脳機能障害を診断する際に、誤って診断に含めないように排除しておくべき状態を指しており、主に3つの項目があります。

ひとつは、脳に病変があることはわかっており、身体障害として認められる状態であったとしても、主要症状にある症状がない状態です。

つまり脳障害の原因となる外傷や病気がない、また認知の障害を認めない状態です。

これには例えば脳梗塞後で麻痺があるものの、会話や日常生活に支障がない状況が該当します。

次に、脳障害の原因となる外傷や病気が発生したときよりも過去にあった症状や検査所見は考慮に入れないことです。

最後に、先天性疾患や周産期に生じた脳損傷や発達障害は、診断に含めないことも挙げられています。

診断

主要症状、検査所見、除外項目の3つすべて満たした場合に、高次脳機能障害と診断します。

このうち、検査初見のみが揃わないことがありますが、そのような場合は慎重に評価を行った上で高次脳機能障害と診断することはあります。

まとめ

高次脳機能障害の診断基準について、ご説明をいたしました。

実際の高次脳機能障害の診断は、医療機関で行うものになりますし、ある程度の訓練を積んだのちに行うものでもあります。

したがって、私達が日常生活のなかで利用することは限られているかもしれません。

しかし、同じ診断基準を用いて評価し、診断しておくことは、医療・福祉・行政が連携して高次脳機能障害の方を守っていくために役立つものとなります。

是非この記事を参考にし、今日からの活動や業務に役立てていただけましたら幸いです。

脳卒中・脊髄損傷、再生医療に関するご質問・お問い合わせは、

こちらのメールフォームよりお願いします。

【監修】脳梗塞・脊髄損傷クリニック 銀座院 院長 再生医療担当医師

【監修】脳梗塞・脊髄損傷クリニック 銀座院 院長 再生医療担当医師ニューロテックメディカル代表

《 Dr.貴宝院 永稔 》

大阪医科大学卒業

私たちは『神経障害は治るを当たり前にする』をビジョンとし、ニューロテック®(再生医療×リハビリ)の研究開発に取り組んできました。

リハビリテーション専門医として17年以上に渡り、脳卒中・脊髄損傷・骨関節疾患に対する専門的なリハビリテーションを提供し、また兵庫県尼崎市の「はくほう会セントラル病院」ではニューロテック外来・入院を設置し、先進リハビリテーションを提供する体制を築きました。

このブログでは、後遺症でお困りの方、脳卒中・脊髄損傷についてもっと知りたい方へ情報提供していきたいと思っています。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。