- Home

- 過去の記事一覧

投稿者プロフィール

脳卒中ラボ管理人

脳卒中・脊椎損傷や再生医療に関する医学的見地から情報発信するブログとなっております。

それらの情報に興味のある方、また現在もなお神経障害に苦しむ患者様やそのご家族の方々に有益となる情報をご提供して参りたいと考えております。

脳卒中ラボ一覧

-

- 2021/11/5

- 予防

脳梗塞の予防が期待できる食べ物

脳梗塞は食事によって予防することが可能です。魚類やナッツ類、海藻類、フルーツなどに含まれている成分が動脈硬化を防ぎ、脳梗塞の予防につながります。また血液を固まりにくくする成分が含まれている食材を摂取することも、脳梗塞の予防になります。このブログでは、脳梗塞の予防になる食材をご紹介します。 -

脳出血といびきの深い関係

いびきは聞いていて耳障りなものですし、いい印象を持っていない方も多いのではないかと思います。 このいびきと脳出血には、深い関係があることをご存知でしょうか? 今回の記事では、いびきと脳出血にどのような関係があるのか、脳出血が原因で起こるいびき、またいびきが脳出血を含む脳卒中の危険予知にもなると言うことについてご説明いたします。 -

- 2021/11/1

- 脳卒中

脳梗塞で血圧を高めに保つ理由

高血圧が動脈硬化の危険因子であり、血圧の高い人は脳卒中のリスクが高いことはよく知られている事ではないかと思います。しかし脳梗塞を起こした後、通常よりも少し血圧を高めに保つことがあります。血圧の管理は脳梗塞の発症、重症化予防、再発予防等の観点から見ても重要ですが、なぜ脳梗塞後の血圧は高めに保つ必要があるのかを解説します。 -

- 2021/10/29

- 脊髄損傷

脊髄神経とその支配領域

脊髄神経は、わたしたちの体にとって重要な神経です。合計31組の脊髄神経が、運動、感覚、その他の機能を制御しています。脊髄神経は、さまざまな医学的問題の影響を受け、痛み、麻痺、感覚の低下などが起こります。その支配領域には多少の個人差がありますが、概ね全ての人で一致しています。今回は、脊髄神経について詳しく解説します。 -

秋や春も注意!適切な水分補給で脳梗塞を予防しましょう!

夏の脳梗塞には高齢の方が特に陥りやすい水分不足や脱水に原因が隠れています。65歳以上が占める割合は、1950年は4.9%だったのが2020年は28.7%と上昇し、脳卒中を発症する高齢者が増加しています。水分と脳梗塞や熱中症の関係について解説します。 -

脳卒中を起こした人に求められる応急処置

脳卒中の重症度に応じて、症状が軽い場合と重い場合があります。重い場合は、通常明らかな変化が現れるのですぐに分かりますが、軽い場合は分かりにくいこともあります。そこで、はじめにどのような症状があると脳卒中を疑うべきか、その初期症状を知り、疑わしい時でもまず、救急車を呼ぶことなどご説明致します。 -

脊髄損傷の症状と治療

脊髄損傷とは、私達の背骨のなかに走る神経の束である脊髄が損傷する事で、多くの場合、損傷した部位より下の部分の力や感覚、その他の身体機能に永続的な問題が生じます。しかし、いつの日か脊髄損傷の問題を克服することを目標に掲げ、研究を積み重ねてきています。そこで今回の記事では、脊髄損傷の治療についてご説明をします。 -

高次脳機能障害の障害年金が認可されるポイントとは?

高次脳機能障害者は、症状によっては働けなくなってしまい経済的に厳しくなってしまうこともあります。そのような時、もし可能であれば社会保険労務士などの専門家の助けを借りて障害年金の給付申請をおすすめします。ここでは、高次脳機能障害の障害年金申請や高次脳機能障害の症状、等級認定、向いている仕事などについてご紹介します。 -

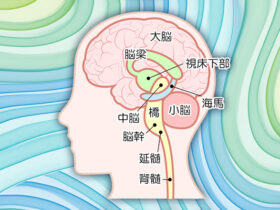

脳出血の部位別症状と後遺症について

脳出血はさまざまな症状があらわれ、日常生活に支障をきたすような後遺症が残ってしまうことがある病気です。前兆がなく突然あらわれることが多いですが、出血部位によって症状や後遺症が異なることが分かっています。また治療を受けるのが遅くなるほど症状も後遺症も重くなる傾向があるため、出来るだけ早く治療を受けることが大切です。ここでは、脳出血の部位別症状や後遺症などについてご紹介します。 -

脳梗塞とてんかんの関係

脳梗塞になると、その後てんかんが発生するリスクが高まることが知られています。てんかんとは、痙攣が繰り返し起こる疾患を指しますが、どのような状況であればてんかんのリスクが高くなるのか、また適切な対処法があるのか心配になる方がおられるかもしれません。そこで今回は、脳梗塞とてんかんの関係についてご説明いたします。

ピックアップ記事

-

2022-8-5

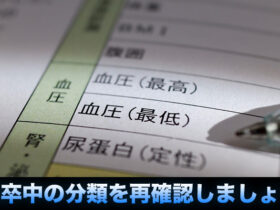

脳卒中の分類を再確認しましょう

脳卒中は脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、一過性脳虚血発作(TIA)に分類することができます。いずれもあ… -

2022-6-17

高齢者が罹るてんかんと脳梗塞の関係について

てんかんは、実は高齢で発症することも多い病気です。高齢で発症するてんかんは脳に原因があることが多く、… -

2022-4-13

脊髄損傷の原因を詳しく説明します

脊髄損傷は主に交通外傷や転落によって脊髄を損傷する病気です。脊髄は脳に情報を送ったり脳からの情報を臓…